КРАСНАЯ ТРЕПАНГА

АГЕНТЫ НЕХОРОШЕЙ ДЕРЖАВЫ

Столовая открылась в 7 утра. Шпионы вошли в неё в 7.15. Их было трое, они говорили на заграничном языке и взяли шесть порций блинов. В 7.30 работница столовой, которая сама слышала непонятный разговор, сообщила о своих наблюдениях Арзамасову. Бестактно смеяться над милой девушкой, которая проявила бдительность. Остров в Японском море, мало ли что? Мы не смеялись, это Арзамасов смеялся, поскольку мы и были шпионами.

Арзамасов, он молодец. Моложе нас, а большой человек, главный инженер рыбокомбината. Над Арзамасовым на острове только Антон Семёнович Гуль стоит. Гуль — директор.

Вот уже который год, едва дело сворачивает к лету, у Гуля начинает пухнуть голова. Он перебирает телеграммы и тяжко думает: пускать или не пускать? А если пускать, то где размещать?

Потом, махнув рукой, пишет благосклонный ответ.

И тогда на Путятин устремляются экспедиции.

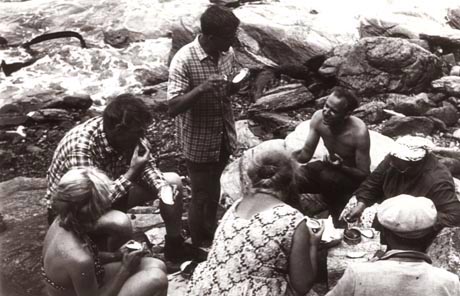

Красоты Путятина. Здесь и дальше: лето 1963 г., фото автора

Японское море большое, на нём много островов, но экспедиции рвутся на Путятин. Дело не в том, что море здесь лучше, а просто по университетам и академиям прошла молва, что на Путятине и примут, и помогут.

Приезжают, устраиваются. Кто в палатках, кто в цехе, кто на частной квартире, удачливые ленинградцы оккупировали заводскую химлабораторию. Наука!

Для зоолога здесь золотое дно. Цифры красноречивей слов: в Чёрном море 166 видов рыб, в водах нашей Балтики около 20 видов, в Белом — 51, в Баренцевом — 144, а в Японском — свыше 600 видов! И такое изобилие по любой группе животных.

Экспедицию упомянутых ленинградцев возглавлял известный зоолог, лауреат Ленинской премии А. В. Иванов. Ученики подшучивали:

— Артемий Васильевич хочет открыть новый тип или хотя бы класс.

Такими незначительными систематическими единицами, как виды, роды и семейства, ленинградцы уже не интересовались. Ведь Артемий Васильевич уже открыл однажды новый тип животных — так называемых погонофор. Почему бы не повторить? В мало-изученных дальневосточных морях возможны любые зоологические открытия.

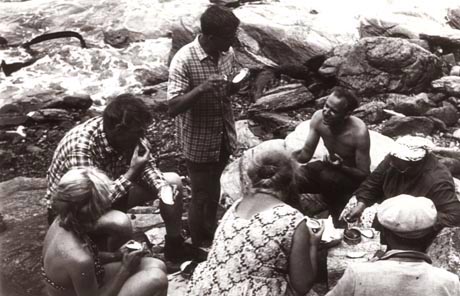

Трапеза на литорали с ленинградскими зоологами

И всё же больше манит Путятин не зоологов, а биофизиков. Из Москвы, Ленинграда и других городов тащат они на Путятин свою великолепную электронику, и всё из-за кальмара. Близкий родич осьминога — кальмар удобнее всех прочих животных в мире для изучения нервов. Природа сигналов, бегущих по нервам, — одна из проблем, над которыми бьются биофизики, и для них толстые нервные волокна кальмара — такое же золотое дно, как Тихий океан для зоологов.

Вот и мы прибыли на Путятин, и тоже притащили с собой 700 килограммов приборов, и устроили лабораторию на квартире мастера Прокопца, и только кальмар нам был ни к чему.

Но и шпионами мы не были, честное слово. Мы искали тритонию.

Красивый толстый атлас, с изображениями морских животных был постоянно открыт на таблице номер сорок восемь. Там была нарисована Tritonia diomedea, тритония двулопастная.

Мы искали тритонию трудолюбиво и неутомимо.

В атласе было написано: «Встречается на литорали и на глубинах до 500 метров среди водорослей, а также на песчаных и илистых грунтах». Ну, на 500 метров мы в своём лёгком ластоногом снаряжении нырять не рисковали, но литораль — это у самого берега, узкая полоска, обнажаемая отливом. Мал и незаметен отлив на острове Путятин. Мы ползали среди водорослей, лязгая зубами. Был июнь, вода ещё не согрелась. Великолепные звёзды пытались отвлечь наше внимание. Чуть пошевеливались на дне глянцевитые трепанги, зелёные и фиолетовые морские ежи, нежные актинии. Резво сновали рыбёшки.

Мы искали тритонию. Мы пристраивались где-нибудь сбоку на моторке. Ловцы забрасывали сеть, прочесывали водоросли, им было не до нас. Они подтягивали сеть к борту и быстро выбирали из зелёной груды прытких креветок. Потом и нам разрешалось порыться в водорослях. Тритонии не было.

Мы вставали на рассвете, чтобы успеть на водолазный мотобот. Водолазы собирали трепангов. Перед погружением они внимательно рассматривали картинку на таблице номер сорок восемь. Они очень хотели утолить нашу жажду. Тритония не попадалась.

Мы вставали на рассвете, чтобы успеть на водолазный мотобот. Водолазы собирали трепангов. Перед погружением они внимательно рассматривали картинку на таблице номер сорок восемь. Они очень хотели утолить нашу жажду. Тритония не попадалась.

Другая бригада брала нас на проверку ставных неводов. Вот мы стоим в ряд и перебираем дель, и всё меньше остаётся места внутри невода, и глаз замечает стремительные движения каких-то тёмных масс в этом сужающемся пространстве. У самых рук проносится синяя стая, это анчоус. Навстречу бросается стая, отливающая кофейным и жемчугом. Кальмары!

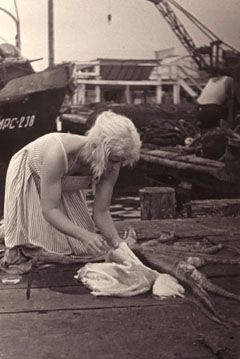

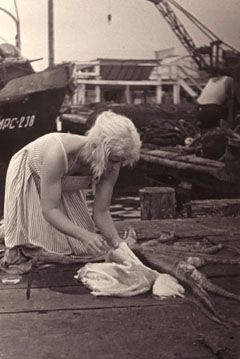

Биологи на пирсе

Наконец улов вываливают в лодку. Анчоусы слабо подпрыгивают и вскоре утихают. Кальмары страстно протестуют. Они стреляют длинными струями воды, молниеносно меняют цвет, прыгают и, выпалив всю воду, пищат, стреляя воздухом.

Прекрасный кальмар, вожделенная мечта биофизика, — но нам он не нужен. Мы ищем тритонию.

Кто же она, тритония?

О, тритония — это!.. Когда мы начинаем говорить о тритонии, мы теряем все слова, зато очень убедительно изображаем что-то на пальцах. Дело в том, что ни один из нас никогда тритонию не видел. Борис, например, говорит так: она вся в кустиках салатного цвета. Откуда он взял эти салатные кустики, совершенно неясно, но он в них свято верит. Впрочем, тритонии нет никакой — ни с кустиками, ни без кустиков.

Я чувствую, пришла пора рассказать, зачем понадобилась нам тритония. Двумя словами не отделаться, начну издалека.

БЕРЁМ НЕРВНУЮ КЛЕТКУ

Летом 1961 года в университетских зданиях на Ленинских горах собрался Международный конгресс биохимиков. Светила биохимии, съехавшиеся со всего света, стайками, с жёлтыми профессорскими портфелями и программками в руках, носились с факультета на факультет: заседания разных секций шли одновременно, и нужно было поспеть на все интересные доклады.

Я и мои студенты вернулись с Белого моря, когда конгресс был в разгаре. Не успели мы заявиться на факультет, как налетели друзья-товарищи и поволокли на химфак. «Как, ты ничего не знаешь? Сегодня доклад Хидена!»

Поясняю: у арабов Магомет, у индусов Будда, а у тех, кто работает по химии нервных клеток, — Хиден. Я не биохимик, но пропустить доклад Хидена!.. Через несколько минут мы уже сидели в переполненной аудитории химфака.

Человек среднего роста и средней полноты, похожий, я бы сказал, на бухгалтера, мягким голосом и медленно — настолько медленно, что английский язык аудитория воспринимала до стараний переводчика, — начал примерно так:

— Мы берём нервную клетку, отделяем от неё мелкие клетки сателлиты и снимаем с нервной клетки оболочку. Вслед за тем порознь — в оболочке, внутренней части клетки и сателлитах — мы определяем активность фермента аденозинтрифосфатазы и содержание следующих веществ...

В аудитории раздался чей-то смех. Хиден умолк и недоумённо поднял голову. Смех нарастал, смеялись уже многие — открыто, в голос. Кто-то крикнул:

— Как вы это делаете?

Хиден тоже улыбнулся.

— Руками, — сказал он.

Вам, должно быть, знакомо это чувство: восхищение работой мастера. Взрослые люди, подобно детям, разевают рты, смеются.

Ведь что такое нервная клетка? На всей нашей планете меньше людей, чем клеток в одном человечьем мозге. Клетка — это микроскопический комочек слизи, который и под микроскопом-то едва отличим от окружающих комочков. «Руками»!..

Сотни лет и тысячи лет не дают нам покоя сокровенные тайны мозга. Человеческий разум стремится познать самого себя. Благодаря чему умеем мы думать? Что такое память? Отчего в таком совершенном согласии сокращаются и расслабляются наши мышцы?

Чтобы понять, каким способом в улье появляется мёд, надо познакомиться с пчелой. Чтобы уяснить работу радиоприёмника, надо понять работу лампы. Нет, это не современная наука додумалась, что путь к познанию мозга лежит через познание нервной клетки, это знали и старики классики, не слыхавшие ни про какие радиолампы и транзисторы. Но как могли они подобраться к нервной клетке?

С познанием мозга связаны великие имена.

У Сеченова была феноменальная наблюдательность. В простеньких рефлексах лягушки он сумел разглядеть явления, ускользавшие от внимания других. Так Сеченов понял, что под влиянием раздражений нервные центры могут не только возбуждаться — что было общепризнанным, — но и приходить в противоположное состояние, названное центральным торможением. Это открытие прояснило, каким принципиальным способом достигается взаимная координация нервных центров. Но до клетки было далеко.

Нельзя сказать, что полвека назад не знали нервных клеток. Знаменитый испанец Рамон-и-Кахаль знал их настолько хорошо, что его описаниями пользуется и современная наука.

Но он видел мертвые клетки, окрашенные особыми способами на срезах мозга. Живые же клетки были недоступны экспериментатору.

Физиологи шли на хитрости.

В Англии работал Шеррингтон. К мышцам кошки он подвязывал ниточки, ниточки вели к рычажкам, и на закопчённой ленте прочерчивались следы сокращений. По этим следам Шеррингтон сумел описать законы, управляющие деятельностью относительно простых нервных центров спинного мозга.

В России работал Павлов. Он открыл законы высшей нервной деятельности, считая капельки слюны, истекавшей из фистулы у собаки. Фистула вела в проток слюнной железы, но для Павлова она была оконцем в головной мозг. Это мог сделать только великий ученый, и именно потому, что он был великим, он ясно понимал, как далеки эти опыты от познания первичных механизмов нервной деятельности.

Вот слова самого Павлова:

«Физиология, касающаяся клетки, есть пока физиология поистине жалкая... она — физиология будущего... Мы должны будем разделить клетку на микроскопические части, узнать, как они работают в отдельности, как взаимодействуют между собой и как из этого слагается вся работа клетки. Но, понятно, ответить на эти вопросы страшно трудно. Здесь потребуется огромная острота ума, огромные, гениальные ухищрения. Так что если вы подумаете, то поймёте, что дно жизни, фундамент жизни спрятан от человека ещё очень далеко и что для его достижения потребуется работа длинного ряда поколений исследователей».

СИЛЬНЕЕ КОШКИ ЗВЕРИ ЕСТЬ

Однако наука не стала ждать «длинного ряда поколений». Уже в пятидесятых годах нашего века она перешла к решительному наступлению на нервную клетку. В докладах и статьях всё чаще стала появляться приставочка «микро»: микроманипулятор, микроэлектрод. А прошло ещё несколько лет, и эта приставка стала слаба, тогда появились слова: ультрамикроэлектрод, ультрамикротом, ультрамикрохимический анализ.

Наука о мозге поставила себе на службу достижения точных наук. И если швед Хиден подобрался к обмену веществ отдельной нервной клетки, используя успехи аналитической химии, то в развитии микрофизиологии отдельной нервной клетки больше других сделал австралиец Экклс, взявший на вооружение арсенал современной радиоэлектроники.

Есть такой ёлочный аттракцион: к длинной бечёвке подвешивают хлопушки, конфеты, пряники, а детвора идёт с завязанными глазами, растопырив ножницы. Один срежет леденец, другой мимо проскочит.

Вот так, вслепую, Экклс входил микроэлектродом в спинной мозг кошки. Медленно, микрон за микроном движется электрод — тончайшая стеклянная трубочка, сама не толще микрона на своём конце. Глаза следят за экраном осциллографа. Пусто. Плохой электрод? Снова пальцы медленно вращают винт микроманипулятора. На экране какая-то грязь. То ли клетка, то ли не клетка? Ещё поворот винта, и вдруг луч прыгает вниз и останавливается на новом уровне — электрод в клетке! По экрану пробегают импульсы — клетка живёт, она работает.

Это нервная клетка — нейрон!

Сотни и сотни опытов, вновь и вновь электрод движется вниз, тысячи раз записана на плёнке деятельность нейронов. Расшифрованы многие механизмы. К шестьдесят третьему году, когда Экклса награждают Нобелевской премией, микроэлектродный метод становится достоянием десятков лабораторий.

Но представьте себе, насколько больше будет срезано леденцов и пряников, если развязать глаза! Если бы экспериментатор мог видеть нервные клетки, точно выбирать место для введения электрода, располагать один электрод в нужном положении по отношению к другому...

Экклс — ученик Шеррингтона; может быть, оттого он так верен спинному мозгу кошки. У этого объекта только и есть преимущество, что он классический. Клетки довольно умеренных размеров, не больше 70 микрон в поперечнике, и главное — они лежат внутри мозга, не на его поверхности. Даже с хорошей оптикой физиолог остается слепым, видеть клетки в процессе опыта он не может.

Экклс сделал очень много, с его легкой руки спинной мозг стал основным объектом разных лабораторий, исследующих нервную клетку. Разных, но не всех.

Уже в середине пятидесятых годов многие физиологи поняли, что для исследований нейрона лучше отказаться от классических объектов физиологии и обратить своё внимание на некоторых беспозвоночных животных.

У всех этих букашек и таракашек нервные клетки работают по тем же самым законам, что и у нас с вами, зато величина клеток у них иногда бывает гораздо больше. Особенно велики они у моллюсков.

И, сидя на докладе Хидена и обозревая всю внимательную и сосредоточенную аудиторию, я имел особые основания для размышлений. Дело в том, что на беломорской биостанции МГУ, откуда я только что вернулся, мне посчастливилось найти замечательно крупные нервные клетки. Клетки эти смело можно было назвать гигантскими, они достигали в поперечнике 450 микрон. Хозяевами таких клеток оказались очаровательные морские слизни, называемые в зоологии «голожаберными», — весьма обычные обитатели прибрежных водорослей.

Клетки голожаберников обладали несравненными достоинствами. Они были не только велики, но плюс к тому ярко окрашены и лежали не в глубине мозга, как обычно лежат нейроны у позвоночных животных, а на его поверхности. Это означало, что микроэлектрод можно вводить не вслепую, а видя клетку и выбирая ту её часть, которая тебе по душе.

У нас в Советском Союзе не были известны такие большие и такие удобные для физиолога нейроны. Эта мысль приятно щекотала самолюбие. Но была другая мысль, которая щекотала менее приятно: мировой рекорд оставался за нейронами другого недоступного для нас животного — моллюска аплизии, морского зайца. У того клетки доходили до 800 микрон, и на этих клетках вот уже несколько лет с большим успехом работали две французские физиологические лаборатории.

Ужасно хотелось найти зверя, который заткнул бы за пояс морского зайца, и были некоторые основания рассчитывать на успех.

Судите сами: среди разных видов беломорских голожаберников нервные клетки оказались крупнее у тех, которые и сами крупнее. Но на Дальнем Востоке, судя по зоологической литературе, голожаберные моллюски ещё больше! Особенно отличается величиной некая красотка с латинским названием Tritonia.

Ну вот, теперь вам всё становится понятным.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО РАЗГОВОРА

Нужно думать, что эта история так и не имела бы продолжения, если бы в один прекрасный день, на исходе шестьдесят второго года, едучи в троллейбусе № 4, я не повстречал Бориса.

Раньше я его почти не знал — так, в лицо. Несколько лет назад мы были аспирантами соседних кафедр, но близко сталкиваться не приходилось. Вялый дорожный разговор («Ну, а дети есть?» — «А ты, значит, в Институте биофизики?» — и т. д.) внезапно приобрел остроту, едва речь зашла о нейронах моллюсков.

В отличие от многих наших коллег, особенно медиков по образованию, Борис не считал зазорным работать на букашках. Он уже несколько лет эксплуатировал дождевого червя, у которого очень толстое нервное волокно, позволяющее с удобством исследовать биофизические закономерности проведения нервного импульса. Клетка, как говорится, и в Африке клетка — резать собаку или кошку, когда продуктивнее обойтись червяком, негуманно и малограмотно.

Результатом стремительного под конец разговора (мне нужно было выходить у Калужской заставы) было решение: 1) в ближайшее воскресенье мы идём на Птичий рынок и пытаемся достать пресноводных улиток — прудовика, а достав, немедленно начинаем тренироваться на установке Бориса, одновременно налаживая микроэлектродную установку в моём институте, и 2) любым способом заполучаем к лету деньги и едем на Дальний Восток.

С деньгами, кстати, было так. Борис, обладая хорошими организационными способностями, получил командировку довольно быстро. Мне же в институте отказали: экспедиция не была заранее запланирована, все деньги успели распределить. Положение складывалось суровое.

Теперь раскрою тайну: деньги дал журнал «Смена». Да, тот самый молодёжный, литературно-художественный и общественно-политический журнал. Я пришёл в редакцию, рассказал, что и как. Сказал: очень нужно! Ещё сказал: очерк напишу, очень старательный, два очерка! В редакции всё же колебались: если экспедиция не липовая, почему академия денег не даёт? Клялся, что не липовая!

И вот мы на Японском море, для начала попали в шпионы. Ну, историю со шпионами мы дружными усилиями быстро замяли, но в ней так и осталась невыясненной одна немаловажная деталь: на каком заграничном языке могли мы говорить в столовой?

Я попытался проанализировать этот вопрос научно.

Нас было трое: Борис, Игорь и я. Позвольте представить вам Игоря: рижанин, инженер и вообще золото. Вы сами увидите.

Теоретически мы могли говорить на одном из трех заграничных языков.

Во-первых, на языке Игоря. Он у нас латыш, по-русски говорит с ошибками, и в разговоре мы с Борисом иногда начинаем невольно подражать ему.

Во-вторых, на языке Института биофизики, из которого родом Борис. Человек стоит с подносиком в руках и бормочет себе под нос: «Исключительно примитивная организация сознания, полная неадекватность поведения...» Не всякий догадается, что это значит: «Эх, болван я, забыл взять чеки на компот».

Третья возможность выяснилась через несколько дней. Я помог официантке Раечке убрать посуду со стола, и она протянула лукаво: «Спаасп’аальшой». Арзамасов открыл мне глаза: «Это она тебя передразнивает, московский акцент».

Мать честная, оказывается, по мнению путятинцев, мы, москвичи, говорим по-русски с акцентом!

РОМЕО ПРОСИТ НЕ ОБРАЩАТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЯ

Поиски угнетали своей безуспешностью.

Все способы исследования прибрежных глубин были исчерпаны, и настала апатия. Нужно было передохнуть, встряхнуться перед новым туром. Мы решили провести денёк на сейнерах, которые ходят за камбалой, проникнув на них под предлогом поисков тритонии. Я давно мечтал о такой прогулке по причине, о которой сейчас расскажу.

Мы пришли в шестом часу утра. Сейнера один за другим бесшумно исчезали в тумане. Игорь с Борисом перепрыгнули на палубу, они махнули мне рукой и тоже исчезли. Я осмотрелся: у пирса остался только один «МРС-291», я кинулся к нему.

Капитан был усат и мрачен. Он долго ворчал, проверял, есть ли у меня разрешение диспетчера на выход в море, и вообще иметь с ним дело было худо. Но иного пути не было, я настаивал. В конце концов сейнер отчалил. Я спустился в кубрик, где спали ловцы, и присел на краешек нары.

Работают водолазы

Сегодня предстояло исполниться моей застарелой мечте.

Настал день, которого я ждал пятнадцать лет!

Пятнадцать лет назад, на первом курсе биофака, я впервые узнал про осьминога, про его человечьи разумные глаза, про поразительный мозг. И вот теперь предстояло впервые заглянуть в удивительные эти глаза.

По рассказам ловцов, почти всякий раз трал приносил вместе с рыбой осьминогов. С возбуждением ждал я свидания. Все в кубрике спали, а мне хотелось петь и подпрыгивать.

Но это продолжалось недолго.

Когда сейнер вышел за пределы бухты, пылкого Ромео более не существовало. Его заменило нечто окрашенное в бледно-зелёный цвет и издающее чавкающий звук при каждом падении сейнера с волны.

Мне неловко признать, что речь идёт об авторе этих строк. Не было больше у него мыслей про осьминога, тритонию или, скажем, поэзию. Он думал об одном: впереди пятнадцать часов качки.

На сейнере

В кубрике затрещал звонок: капитан приказывал готовиться к приёму улова. Ребята проснулись, стали быстро одеваться. Моторист Ваня хорошим голосом запел:

— «Ребята настоящие, нам док что дом родной». — Глянув на меня, он умолк и сказал участливо: — Ложись-ка вот тут...

Лежал я недолго, через некоторое время мне понадобилось выползти на палубу. Минут десять я висел на стальном тросике, склонившись над стихией, затем повёл тёмным оком в сторону работающих рыбаков. Они стояли — ноги врастопыр — и ловко расшвыривали добычу по местам: туда крабов, сюда камбалу; кажется, были и осьминоги...

Усатый капитан узрел мои художества и зарычал. Я мигом скатился в кубрик.

Не помню, когда и каким способом попал я на землю, помню только, что было уже темно. Я доплёлся до дома, растянулся на своём спальном мешке и попытался тихо помереть.

Через полчаса заявились Игорь и Борис. Они пнули меня ногами и заставили заглянуть в ведро. В нашей экспедиции я считался экспертом по беспозвоночным.

На дне ведра лежала какая-то красная зверюга. «Она?» — спросили мои коллеги с угрозой.

Мы с Борисом на пороге дома, служившего нам жильём

и лабораторией. Тут и наши хозяйки — Лорка, её мама

и подруга

КРАСНАЯ ТРЕПАНГА

Где-то над крышей покинутой таверны трижды прокричала сова. Боцман вздрогнул, а Чарли ещё ниже склонился над ямой. Оттуда доносилось тяжёлое дыхание Тощего Бена. Наконец заступ звякнул о что-то железное.

— Есть! — хрипло сказал Тощий Бен.

— Есть! — хрипло сказал я.

Игорь и Борис дышали мне в затылок.

— Сколько? — спросил Борис.

Я протёр окуляры микроскопа. Они всегда запотевают, если слишком сильно смотришь. Кажется, всё было верно, сорок делений шкалы.

Я обернулся и с наслаждением посмотрел на этих гавриков. Вид у них был глупый.

— Ну, ну, — поторопил Борис.

— Тысяча.

— Врёшь!!

Я пожал плечами и освободил место. Борис долго сопел над бинокуляром, шепча какие-то расчеты. Он отвалился, весь красный, и саданул меня кулаком.

— Митька! — крикнул он.— Целый миллиметр!

— Ну и что? — спросил я саркастически.

Клетки изучал Игорь. Он ничего не орал, кулаками не размахивал, а также не строил из себя разочарованного короля Михая. Он отметил, что клетки наполнены оранжевым пигментом и потому хорошо видны их границы, что в каждой клетке отчетливо различимо ядро и что наибольший диаметр наибольшей клетки действительно равен миллиметру. Кроме того, Игорь попробовал разные варианты освещения мозга. Это был реалистический человек.

Я же весь пыжился от гордости. Наша тритония оставила позади морского зайца, признанного рекордсмена мира по размерам нейронов! На таком объекте можно делать чудеса! Правда, тритония довольно противно пахла. При всей моей любви к моллюскам королевой красоты я бы её не назвал — слишком много слизи, — Но она была королевой нервных клеток, это факт!

Одно было обидно: найти тритонию очень трудно. Какой же это объект, если одну штуку надо искать столько дней!

Я кинул в ведро бренные останки нашей единственной тритонии и решил вернуть их морю. Идти надо было через площадь посёлка. Радио играло марш, сердце пело, и в этот момент я налетел на усатого капитана. Я пригнул голову, пытаясь улизнуть, но он схватил меня за рукав.

— Как себя чувствуешь? — крикнул он.

Я робко поднял глаза и осатанел. Капитан улыбался. Но как! Прозаическое слово «улыбка» ничто рядом с этим сиянием, этой небесной лазурью в сопровождении музыки Моцарта.

Капитан у-лы-бал-ся!!

Усы приподнялись и продолжили дружелюбную линию рта, глаза весело сверкали.

Позже я узнал, что улыбка капитана Трофимова — одна из главных достопримечательностей острова Путятина, но каково мне было в первый раз!

— Что, замутило с непривычки? — спросил капитан.— Я тебя научу! Это просто! Тебя мутит, а ты работай, мутит, а ты давай вкалывай! Закон. За неделю забудешь!

Я постепенно обрёл дар речи.

— Кого искал-то? — спросил капитан.

Я ткнул пальцем в ведро.

— Эта? — прорычал капитан.— Что же ты мне про каких-то жаберных плёл? Это же красная трепанга! Сказал бы, мы б за Аскольд свернули, их там тьма, весь трал забивают.

Тьма!

— Тьма? — спросил я, боясь верить.

— Трепанги-то этой? — крикнул капитан, озаряясь.— Трепанги этой сколько хошь тебе навалим!

— Это не трепанг, — сказал я и, вытащив куски тритонии из ведра, показал капитану получше. — Трепанг — иглокожее, а это тритония, моллюск.

Капитан тронул тритонию пальцем, чтобы я не обижался.

— Трепанга и есть, — заключил он, — красная трепанга. То бывает трепанга обыкновенная, которая на консервы идёт, а это красная, мусор. Может, по-вашему и трёхтонка, а по-нашему — красная трепанга.

Так у нас началась новая жизнь. Работали мы ночами. Это было удобно во всех отношениях: темно — лучше следить за экраном осциллографа, прохладно, тихо, и тритонии самые свежие, потому что сейнера возвращались вечером.

К стенке большого железного ящика, в котором, изолированная от внешних токов, стояла установка для регистрации клеточных потенциалов, была прилеплена бумажка. На ней Борис начертал программу наших работ с нейронами тритонии.

Нас было трое, как вы знаете, и у нас были три способа мышления и поведения. Не будь так, мы бы не сдвинулись с места, но мы сдвинулись, и вот хорошо заточенный зелёный карандаш Игоря вычеркнул из нашей программы первую строку.

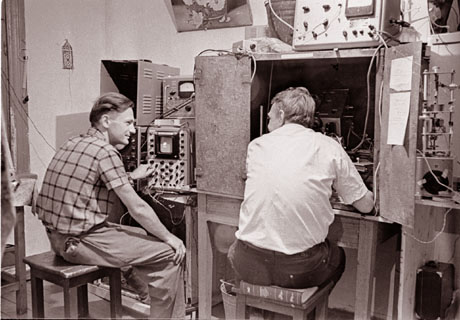

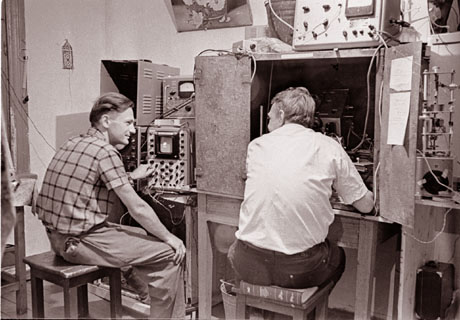

Игорь и Борис осваивают московское железо в Лоркиной комнатке

Игорь отличался ясностью ума и критичностью. Ни одного факта не принимал на веру, при этом был лёгок на подъём и всё умел делать руками. Каждый день он вносил в ход опыта новое совершенствование. Иногда его предложения вызывали ужас: казалось на внедрение уйдёт месяц. Игорь не спорил, садился в уголке на ящик, и к вечеру всё у него было готово.

Борис обожал планы и программы. Он писал их на день, на два, на неделю, месяц и год. Каждый чистый клочок бумаги вызывал у него рефлекс программирования. К счастью, планы свои он никогда не читал, сберегая этим массу времени, а в работе был стремителен и нетерпелив. Он не любил считать и рассуждать, предпочитая метод, который называл «интуитивным»: крутил подряд все рукоятки, пока не получалось что надо. По какой-то неведомой причине у него действительно получалось. Пользуясь моей технической малограмотностью и временным отсутствием Игоря, он любил воровато перепаивать что-то внутри осциллографа.

Своими главными достоинствами я бы назвал леность и консерватизм. Я в самом деле глубоко убеждён в полезности этих свойств. В каждом рабочем коллективе должен быть человек, противящийся перестройкам и изыскивающий против них аргументы: нельзя же всё время перестраиваться, надо иногда и просто работать!

В программе, которую Борис, несмотря на мои протесты, налепил на стенку ящика, слава богу, не значилось великих открытий. Объект был новый, и требовалось прежде всего описать его основные характеристики. Это было ясно и без программы, но плюс к тому это было зафиксировано в программе.

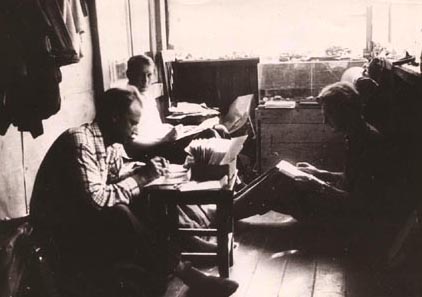

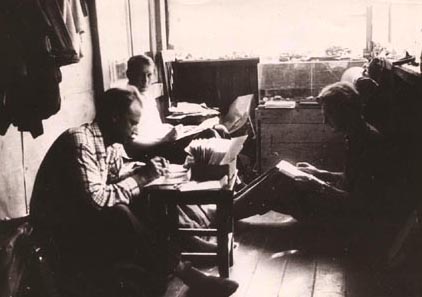

Там же; обработка результатов

ВОПРОС ВОПРОСОВ

Этот вопрос ты слышал много раз, и опять он застаёт тебя врасплох.

Вот вечер, сейнер пришвартовался к пирсу. Ребятам не до отдыха, надо скорей разгружаться. Они стоят по колено в камбале, швыряют её яростно в железную бадью, которую кран таскает к бункеру. Спешат, потому что другие сейнера ждут своей очереди. Ребята серые, работали в море шестнадцать часов, а ты рыскаешь между ними и выбираешь себе из улова розовых слизней.

Вот один из работающих разгибается и заглядывает в твоё ведро. «Зачем они тебе? Вкусные, да?» — «Вряд ли, — отвечаешь ты.— Мы на них работаем. Изучаем их нервную систему».

Он может усмехнуться и продолжать своё дело. Или может спросить: «А зачем?»

Ты можешь пропустить это мимо ушей — что, мол, разговаривать с необразованным человеком, не понимает величия науки. Можешь сказать: «Нужно». Можешь, наконец, пригласить его в лабораторию для разговора.

Они являются всей командой во главе с капитаном. Рассаживаются на полу и на ящиках. Пахнут рыбой. А у лаборатории вид внушительный, хоть это никакая не лаборатория, а просто комната восьмиклассницы Лорки, и коврик висит с оленями. На столе железный ящик метр на метр. Дверцы у него раскрыты. «Микроскоп, микроманипулятор», — показывает твой коллега. Шкалы, ручки, рукоятки и винты и провода. На ящике, вокруг ящика, куда ни посмотришь, — приборы, приборы. «Трансформатор, стабилизатор, генератор, усилитель, предусилитель»... Хорошо поёт! Слева два осциллографа, на экранах бегают лучи, чертят мудрые трассы.

Шкалы, ручки, рукоятки... («Это автомат для изготовления микроэлектродов».) И винты, и провода... На столах микроскопы, под столами мигает, над столами плёнки висят, фотокамеры, кинокамеры, в одном углу гудит, в другом стрекочет, а по экранам все лучики бегают. А трепанга где же? А во-о-он, в самой серёдке железного ящика, маленький кусочек из неё засунут, ради него-то всё и нагромождено!

Кто глянет, тот поймёт: надо! Раз такие деньги затрачены, столько заводов работало, чтобы развернуть вокруг слизняка замечательную технику, раз тащили это всё учёные за десять тысяч километров, значит, надо — иначе как же? И тут твой коллега наносит последние мазки. Он произносит речь. Ты слушаешь его заворожённо. Необычайно умные ракеты бороздят небесный океан. Оборонная мощь страны на недосягаемом уровне. Все болезни излечены. «Сдаюсь», — говорит Ботвинник угрюмому роботу, и тот без всякой передышки пишет набело симфонию цис-дур. Сделал всё это слизняк, красная трепанга, при небольшом нашем содействии и дружеской помощи рыбаков комбината «Путятин».

Гости уходят на цыпочках.

Ты остаёшься с кусочком слизняка, с подмигивающей техникой, с коллегой, который отчасти утомлён монологом и по этой причине выпивает молоко, предусмотренное на троих.

Ну хватит. Поболтали, и хватит. Надо работать. И вы начинаете работать. Гудят стабилизаторы, бегает луч, слизняк выдаёт полезную продукцию, камера её регистрирует. Дела хватит до утра.

Любознательность гостей удовлетворена. И в планах, которые пишутся раз в год для каких-то высших инстанций, заполнена графа «цель работы». Там написано нечто вроде сегодняшнего конферанса, но в приличной обстоятельствам форме и со скидкой на образовательный ценз означенных инстанций.

Теперь ты хочешь ответить самому себе.

И ты отвечаешь: надо. Надо, и всё.

«Понимаешь, — вразумляешь ты себя с большим старанием, — в процессе познания мозга наука достигла определённого рубежа. Некоторые вещи, неясные прежде, стали понятными. Вместе с тем возникли новые вопросы, которые требуют ответа. Например, нужно выяснить, каким способом клетка порождает электрические импульсы. Или ещё вопрос — как одни нейроны управляют другими, возбуждают их, тормозят? Механизм этого взаимодействия исследован пока очень поверхностно.

Таких очередных задач можно назвать много. Когда они будут разрешены, возникнут новые задачи. Так было, так будет, на том стоит наука. А у нас вообще задача очень частная и конкретная, мы просто подбираем удобный объект, на котором другие, а может быть и мы сами, будут изучать механизмы работы нейрона».

Очень успокоительное объяснение.

«Но постой! Значит, вы будете давать ответы на бесконечные вопросы, а кто-то должен вкалывать, чтобы кормить всю вашу ораву? Пробовал ли ты хотя бы примерно подсчитать, сколько стоят ваши семьсот кило электроники, забившие Лоркину комнату? И ведь вам мало, вы всё время пишете заявки на новые приборы, вам импорт подавай. А будет кому-нибудь теплее оттого, что вы ответите на вопросы, которые предъявляет ваш слизняк?»

Честно говорю: не знаю. Надеюсь, что будет, но никаких прогнозов дать не могу. Могу, например, обещать, что не буду халтурить, что вкалывать буду, как вкалывают люди, производящие хлеб наш насущный, но какая будет от этого польза — не знаю.

Весь исторический опыт науки показывает, что новое знание приносит с собой огромные новые возможности, и чаще всего такие, которых вовсе не ожидали. Это естественно: нельзя же ожидать того, что ещё неизвестно. Эти новые возможности, открытые наукой, преобразовывали жизнь людей, внося в неё новое добро или новое зло. Когда Отто Леви увидел, что при раздражении сердечного нерва лягушки выделяется вещество, которое само по себе действует на сердце, как этот нерв, вряд ли он думал, что из этого опыта вырастет чуть ли не вся современная нам фармакология нервной системы и что за лягушкиным сердечком стоят многие тысячи излеченных больных. Равным образом не думал он о том, что его опыт породит смертоносный арсенал современной военной химии, все эти сверхсекретные средства: чуть побрызгал, и город мёртв.

Каждый нормальный человек думает, что из его работы получится что-то для людей. Это можно называть надеждой или верой. Твёрдо известно одно: единственный путь к новому знанию — работа, последовательное проникновение за пределы познанного. Чем обернётся новое знание? Будем думать, что чем-нибудь хорошим. Так приятнее.

Знаменитый английский физиолог Чарлз Шеррингтон рассказывал о небольшом происшествии, случившемся в давние годы, когда он был юн и состоял студентом Медицинской школы при Кембриджском университете.

Однажды — дело было во время каникул — в колледж заглянул некий посетитель, и Шеррингтона попросили показать гостю комнаты, в которых работали физиологи. Зашли в одну, там сидел молодой человек по фамилии Ленгли и вёл опыт. Он наносил электрические удары по специально отпрепарированному нерву на голове кошки, в ответ на раздражение из протока слюнной железы выходила слюна, которую Ленгли тщательно собирал. Затем в кровь кошки вводилось то или иное химическое вещество, и вновь повторялась процедура собирания слюны. Количество слюны старательно измеряли, проверяли её переваривающую силу а в конце опыта брали кусочки слюнной железы для микроскопического анализа.

Прошли в другое помещение. Там сидел другой молодой человек, Гаскелл. На его столе сокращалось сердце черепахи. По всему было видно, что Гаскелл трудился не на шутку: рядом лежала кипа кривых, полученных в прежних опытах.

Гость не скрывал от Шеррингтона своего крайнего удивления. Он был поражён вдвойне. Во-первых, высоким экспериментальным мастерством, тщательностью и старанием молодых физиологов. Но более того — серьёзностью, с которой они занимаются пустяковыми, далёкими от практической медицины вопросами. Слюноотделение у кошки и сердцебиение черепахи!

Случай этот старик Шеррингтон помянул не зря.

Ныне каждый грамотный врач знает, что именно опыты Гаскелла на сердце черепахи легли в основу современной кардиологии, так как они впервые пролили свет на механизмы основных сердечных недугов. Работа Ленгли дала ясное понимание механизмов секреции. Оказалось, что секреция — это клеточный процесс, форма активности особых клеток. Исследование, выполненное на слюнной железе кошки, резко стимулировало клинику железистых органов. И не только клинику. Скажем, процесс образования молока в вымени коровы или шёлка в особой железе шелковичного червя тоже стал более понятным после опытов Ленгли, хотя тот не прикасался ни к корове, ни к шелкопряду.

Случайность? Везение? Нет! Были избраны объекты, на которых экспериментатору ничто не мешало двигаться в глубину явления. То есть медицина двинулась вперед благодаря черепахе и благодаря кошке!

А ведь гость, которого водил Шеррингтон, не был обывателем, вот что печально. Это был клиницист с европейским именем — профессор Гайрднер из Глазго.

ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ

Много можно навспоминать таких историй, и необязательно из давних времён.

Поинтересовался я у одного видного специалиста по регенерации, почему он работает не на земноводных, как всегда было принято, а на рыбах. «Осудили, — ответил он сокрушённо. — Земноводных ведь не едят, а рыбы съедобные». — «Но при чём здесь проблема регенерации?!» — «А!.. Разве вы не знаете?»

Знаю. Рассуждают о пользе, как дети малые, и тормозят движение к действительной пользе.

Как объяснить им, что у каждой проблемы есть два объекта? Во-первых, объект, ради которого мы стараемся получить новые знания. Ясно каждому, что знания о механизме регенерации мы стремимся получить, чтобы приложить их для восстановления поражённых органов человека, он — наш конечный объект. Но есть и другой объект — объект, на котором удобнее всего и быстрее всего можно познать данное явление. Каких-нибудь аксолотлей легко содержать в лаборатории и легко разводить, они хорошо переносят операции, и утраченные конечности у них отлично отрастают. Для скорейшего получения большего объема сведений о процессе регенерации аксолотли куда удобнее рыб, с которыми и возни больше, и регенерация у них не та. «Зато рыбы съедобные!» Ну что тут скажешь!

Разве мы, люди, работающие в науке, не хотим, чтобы от нашей работы была польза? Так же хотим, как всякий человек. Просто в нашем деле она делается особым способом. Если этого не понимать, лучше совсем не работать.

Помню, какими хорошими были мы на втором курсе, когда нас только что разделили по кафедрам, и вот оказалось, что уже можно назвать себя «физиологом». Совсем были тёпленькие, почти школьники и песни пели пионерские.

Было совершенно ясно, что нам суждено избавить человечество от всех недугов. Я нацелился на инсульт, другие решали проблему долголетия, инфаркта. Один наш однокашник решил взяться за рак. Он был тогда маленький (рост мы набирали как-то по очереди), ходил в лыжном костюмчике.

Юность, светлые идеалы, любая задача по плечу и т. д.

Прекрасная первая курсовая работа, из которой всякому видна широта твоих интересов.

Затем тебе дают небольшую тему для самостоятельного эксперимента. Ты спокоен: начинать надо с малого, а уж потом... Но не тут-то было. Ты не можешь ничего понять и в малой своей теме, приходится ещё больше сузиться. К дипломному году сознаёшь, что никогда ничего не поймёшь, дело пахнет отчаянием.

Кончаешь университет, кончаешь аспирантуру, работаешь как все. Через десяток лет находишь в старой папке свою первую курсовую и буйно веселишься, показывая её приятелям. Инсульт! Рак! Куда всё минуло?

Но странно, нет неудовлетворенности, предателем ты себя не чувствуешь. Ты знаешь, что делаешь своё дело, и суть, в которую ты всё глубже лезешь, влечёт тебя таинственно и властно.

Вот и мой приятель, который бегал в лыжном костюмчике, получив экспериментальную темку из физиологии зародышей, увяз на годы.

Зачем в зародышах, не имеющих ещё нервной системы, обнаруживаются те самые вещества, которые передают в мозгу возбуждение с нейрона на нейрон? Оказывается, у зародыша они выполняют особую функцию, вызывают биение мельчайших ресничек. Значит, одно и то же активное вещество может играть разную роль на разных этапах развития! А что, если посмотреть ещё более ранние стадии, когда и ресничек нет?

Проверил. Нашлись эти вещества на самых ранних стадиях, когда весь зародыш — четыре клетки, две клетки, даже одна клетка. И обнаруживаются они не когда попало — в момент клеточного деления! Проблема ранних этапов развития вдруг оказалась в несуразном родстве с проблемами нейрохимии.

Хорошо мне рассказывать в двух словах, а ведь это работа нескольких лет, работа с максимальным напряжением сил и внимания. И человек уже не тот, не мальчуган в лыжном костюмчике. Иногда в докладе скажет небрежно: «Наша концепция...» Ого! Уважаемый специалист, автор многих работ, в доктора наук его прочат.

Я встречаю его на институтской лестнице, когда он только что вернулся из очередной экспедиции. Он рассказывает о последних опытах. Если внести небольшое изменение в молекулу нервного передатчика, то получившееся вещество полностью подавляет развитие зародыша. А добавление самого передатчика снова восстанавливает развитие. Забавно!..

Перед тем как продолжить свой путь по лестнице, он слегка задерживается и говорит как бы в пространство:

— Хорошо бы достать культуру раковых клеток...

Что это? Рецидив мальчишества?

Гораздо проще. Человек вышел на тот уровень, когда он чувствует себя готовым сказать новое слово в проблеме рака. Он мог бы просидеть тот же десяток лет над раковыми опухолями и ничего о них не узнать.

Но он вошёл в фундаментальное биологическое явление.

Нервная система не с неба свалилась, при её создании эволюционный процесс пользовался готовым набором активных веществ — регуляторов клеточной проницаемости. Когда не было нервной системы, те же вещества регулировали другие клеточные отправления. Вот и все. Поэтому агенты, взятые из арсенала нейрохимии, нейрофармакологии, небезразличны для клеточного деления. Мысль проверить действие этих агентов на злокачественный рост — болезнь клеточного деления — возникает совершенно естественно.

Была ли его работа последних лет сознательным движением к проблеме рака? Думаю, что нет. Но это было сознательное движение в глубину биологического явления, то есть в направлении, сулящем весомые плоды.

Ну, а ты, красная трепанга? Каковы-то будут твои плоды?

НАИСИЛЬНЕЙШАЯ ЗВЁЗДОЧКА

Мы завели дружбу с рыбаками.

Постепенно число наших союзников росло. На одном сейнере это был моторист, на другом — повар, и если два корабля приходили без тритоний, то мы получали своих желанных слизняков на третьем. Как ни тяжела морская работа, наши друзья находили время менять этим неженкам воду и доставлять их живыми и целыми.

Но самых аккуратных, самых выхоженных тритоний привозил старик Трофимов. Он собственноручно следил за порядком в бочке. Если во все стороны от «МРС-291» распространялось сияние капитанской улыбки, мы могли себя чувствовать спокойно: капитан везёт.

Капитан был любознателен. Он заглядывал в лабораторию и расспрашивал о ходе дел. Однажды мы отправились побродить по острову, а капитан как раз и заявился. По словам хозяйки, он требовал нас и серчал.

Вечером мы начали опыт. Вскоре пришёл капитан. Он был слегка на взводе, но разумом ясен и походкой твёрд.

— Где шатались?

Мы поняли, что дали маху.

— Бегать мне за вами по всему острову?

Капитан сел на табуретку и вытянул ноги.

— Кончилась ваша красная трепанга, — объявил он торжественно. Я звёздочку поймал — во! Сильнейшая! Толстая!! Клетки у ней сильней, чем у вашей трепанги, это я вам говорю.

Я заметил:

— Обычно у звёзд очень мелкие нервные элементы.

— Ты! — сказал капитан. — Молчи!

— В общем, давайте мы посмотрим, — предложил Борис.

Капитан стряхнул слезу.

— Люська её у меня отняла, — сказал он сокрушённо. — Как сунет в этот формалин, я и пикнуть не успел.

— Очень жалко, — сказал Игорь. Люся была зоолог из ленинградской экспедиции.

Капитан свирепо прорычал:

— Сорок лет плаваю, такой звёздочки не видел. Толстая! Как она зашевелилась, я сразу смекнул: у этой звёздочки наисильнейшие нервные клетки. Сильнее твоей трепанги!

— Это вполне может быть, — примирительно сказал Борис.

— Я тебе говорю!

Он вздохнул глубоко-глубоко, наверно Люську вспомнил, потом отстранил меня и сел за микроскоп. Некоторое время было тихо, капитан приобщался к вращению винтов. Наконец освоился. Сначала он похвально отозвался о нервных клетках, потом стал находить у них тяжёлые болезни. Ему было жалко красную трепангу, хозяйку больных клеточек.

Капитан предложил тост за здоровье красной трепанги. Отказаться было бы безумием, мы не могли рисковать работой.

На острове Путятин походкой твёрд не всяк и не всегда

Часа через два мы провожали капитана до дому. Чистенькая улочка, вся в георгинах, была пустынна, лишь одинокая собака, приподняв ухо, прислушивалась к страстной проповеди капитана. Капитан ратовал за толстую звёздочку. Её наисильнейшие клетки, по его последним расчётам, были сильнее клеток тритоний ровно в два раза.

ПОРА СОБИРАТЬСЯ В ПУТЬ

Третий месяц нашей жизни на Путятине пошёл на исход, и пора пришла собираться в обратный путь.

Зелёный карандаш хорошо погулял по листку с программой. Одну за другой вычеркнул он все строчки, кроме последней.

Этот последний опыт не удавался.

В нём не было никаких принципиальных трудностей. Нужно было ввести в клетку микроэлектрод, затем ввести второй и затем спокойно произвести необходимые измерения. Заминка каждый раз происходила на слове «спокойно». Как только удавалось ввести в клетку два электрода, мы приходили в необычайное волнение, начинали орать, отпихивая друг друга, хватались за рукоятки приборов, и, несмотря на все антивибрационные предосторожности, клетка не могла вынести такой концентрации страстей.

Так незаметно подошёл день моего отъезда — я должен был улететь раньше, а ребята оставались упаковывать и отправлять оборудование. День отъезда подошёл, а последняя строка осталась невычеркнутой. Никто ничего не сказал, но я почувствовал скрытый упрёк и отложил отъезд до следующего катера. Следовательно, мы могли работать ещё две ночи.

— Это вопрос престижа, — хмуро сказал Борис. — Мы должны! Вечером мы помчались с вёдрами на пирс. Море и берег утонули в сыром тумане. Один за другим выныривали из него сейнера.

На них было много камбалы. Горой лежал краб-стригун, идущий в туковый цех. Ощерились шипами бычки всех сортов и размеров. Не было только тритонии, королевы нервных клеток.

Спокойствие, вон идёт 325-й, уж капитан Шерстобитов-то наверняка с тритониями. Нет, Шерстобитов отрицательно машет головой.

Ничего, ребята, ничего, остался в запасе 291-й.

291-й приходит в полной тьме, и нет вокруг него сияния. Мы уходим с пустыми ведрами. Остался последний день.

Наутро воскресенье. Солн-це — во всё небо.

Арзамасов зовёт купаться: будет катер, поедем на славные маленькие острова!

— Кстати, ребята, — спраши-вает Арзамасов между делом, — я всё собираюсь у вас узнать: а почему у вашей тритонии такие большие клетки? Она что — умнее других зверей?

— Так... — отвечаем мы уклон-чиво. — Для нас это неважно, лишь бы были большие.

Красоты Путятина

— Большие так большие, — соглашается Арзамасов. — В общем, поехали купаться. Девчата будут, учителки!

Мы пытаемся сопротивляться, показываем на неразобранные плёнки. Арзамасов жмёт. Он гарантирует наше возвращение к приходу сейнеров.

Эх, поехали!

Это был день! Было много солнца, горячая палуба, милые учителки и улыбки с намёками. Было нечто большее — ощущение здоровья и счастья, то состояние, когда легко влюбиться, наломать дров и не каяться.

Потом — назад. Катер-жучок резво бежал по морю, все сидели на палубе. Мы с Борисом устроились на самой корме. Совсем рядом, вырываясь из-под кормы, дыбилась зелёная пенистая гора-бурун и с рёвом мчались за катером, не отставая.

Я крикнул Борису:

— Представляешь? В такую бы нырнуть?

— Так в чём дело? — Быстро отстегнул часы и прыгнул в этот великолепный зелёный вал, и за ним, ликуя, скакнул я.

У катера была хорошая скорость, он проскочил далеко вперёд, там забегали, затем повернули к нам.

— Что случилось? — удивлялись на борту. Хохоча и отплёвываясь, Борис крикнул:

— Я тонул, он бросился спасать!

Мы вылезли на палубу, отжали рубахи и брюки.

День был прекрасен.

Вечер тоже был прекрасен. Капитан Трофимов привёз прекрасных тритоний. Нам было всё нипочём. Я прекрасно сделал препаровку. Клеткам надо было отлежаться после операции. Я тоже прилёг на терраске и заснул.

Проснулся я от исступлённых криков. Было около трёх ночи, и было ясно, что в клетке сидят два электрода. Чтобы окончательно проснуться, я послушал, как Игорь с Борисом орут друг на друга. Договориться они не могли, поэтому я прошёл в комнату и влил свой голос в дискуссию.

Впрочем, как оказалось, они уже успели отснять на этой клетке с двумя электродами довольно много плёнки. Видимо, отсутствие третьего участника благотворно сказывалось на эксперименте. Клетка работала как машина. Даже Игорь, столь скромный в оценках, был в восторге от повторности, с какой клетка отвечала на воздействия.

Счастье сопутствовало нам в эту ночь. Мы хорошо воткнулись двумя электродами подряд в пять клеток. Плёнка сулила много интересного.

Откуда-то сверху свалилось утро. Запело радио. Спать не хотелось. «Проявим!» Игорь уединился с плёнкой в тёмном коридорчике, а мы с Борисом сидели просто так. Борис сказал:

— Имеются существенные положительные моменты. Комплементарность. Второе — методический уровень достаточно приличен, лимнэя была на два порядка ниже. Второе: преодолён комплекс неполноценности.

(В столовой Борис мог съесть шесть порций третьего, в речах же он всегда застревал на втором.)

В переводе на общедоступный язык это примерно значило: «А ведь мы проработали не зря. Во-первых, сработались, притёрлись друг к другу. Во-вторых, научились многим трудным вещам, даже таким, которые казались нам невозможными, когда в Москве мы работали на клетках прудовика. Зато теперь верим в свои силы». Приятная леность, расслабление и удовольствие растекались по телу. Приятно было сидеть на полу и думать, что мы вышли на приличный уровень.

Приоткрылась дверь, Игорь проник в комнату. Он был бледен.

— Сейчас повешусь, — объявил он шёпотом. — Никогда в жизни такого не было, — говорил он, едва не плача, — первый раз в жизни слепил плёнку эмульсией, и именно эта плёнка...

Удар был увесист, но мы устояли.

— Ерунда, — сказал Борис, — доделаем будущим летом. Мы слишком азартно провели день, что-нибудь должно было случиться.

— Сейчас повешусь, — повторил Игорь.

Но судьба была великодушна. Слепился и пропал лишь небольшой кусочек плёнки. Мы сидели и любовались мокрыми осциллограммами.

— А в самом деле, зачем у тритонии такие большие клетки? — спросил Игорь.

— Ну, очень просто, — быстро сказал Борис. — По всей вероятности...

Он замолчал и посмотрел на меня. Я пожал плечами. Мне было даже любопытно, какое он выдвинет объяснение. Но он никакого не выдвинул.

КЛЕТКА — ЦЕНТР!

Я мог бы припомнить, что тот же вопрос задал мне однажды большой, известный учёный, профессор Московского университета Лев Александрович Зенкевич. Дело было на Белом море, где, если вы ещё не забыли начала нашего повествования, я в первый раз столкнулся с гигантскими нейронами голожаберников. Естественно, я успел раззвонить об этом по всей биостанции, и время от времени кто-нибудь из сотрудников заглядывал к нам, физиологам, посмотреть на диковинные клетки.

Заглянул и Лев Александрович.

— Действительно, замечательные клетки, — сказал он, посидев за микроскопом.— Откуда вы их получаете?

— Это эолидия, цереброплевральный ганглий, — пояснил я. Откуда берутся эолидии, я рассказывать Льву Александровичу не стал, так как подумал, что вряд ли он имел в виду подробности. (Подробности были чересчур живописны, потому что собирать эолидии мне приходилось в одной дальней бухточке, где гнездились крачки. Короче говоря, я надевал на голову алюминиевую кастрюлю и в таком донкихотском виде только и мог работать на литорали, а визгливые бессовестные птицы, собрав своих сородичей со всего Белого моря, норовили долбануть меня в голову.)

— Не знаете ли вы, — полюбопытствовал Лев Александрович, — какова функция этих гигантских клеток?

Я ответил банально: мол, во всех изученных случаях гигантизм нейронов вызывается тем, что клетке приходится обслуживать более толстый отросток. У каждой нервной клетки есть один длинный отросток, по которому импульсы доставляются в назначенное место. Чем толще отросток, тем быстрее бегут по нему импульсы. Поэтому в тех случаях, когда организму нужна высокая скорость доставки нервных сигналов, возникает толстое волокно, а вместе с ним и большая клетка, потому что волокно — часть этой клетки.

Вот, например, кальмар. Когда над ним повисает неожиданная угроза, он резко и с силой выбрасывает воду через воронку и совершает реактивный прыжок. Сигнал к этой мышечной реакции возникает в нервном центре и приходит к разным мышцам по нервным волокнам.

Что случилось бы, если бы скорость проведения импульсов была у всех волокон одинаковая? Сначала бы сократились ближние к мозгу мышцы, затем более отдалённые, затем те, что ещё подальше, — и внезапного резкого прыжка не получилось бы. Поэтому к дальним мышцам импульсы идут по очень толстым волокнам и приходят на место одновременно с импульсами, несущимися к ближним мышцам. А система т

Мы вставали на рассвете, чтобы успеть на водолазный мотобот. Водолазы собирали трепангов. Перед погружением они внимательно рассматривали картинку на таблице номер сорок восемь. Они очень хотели утолить нашу жажду. Тритония не попадалась.

Мы вставали на рассвете, чтобы успеть на водолазный мотобот. Водолазы собирали трепангов. Перед погружением они внимательно рассматривали картинку на таблице номер сорок восемь. Они очень хотели утолить нашу жажду. Тритония не попадалась.